「炭水化物=太る原因」と思っている方、実はそれはちょっと誤解です。

炭水化物の中には体に必要なエネルギー源もあれば、腸内環境を整える成分も含まれています。さらに「糖質」や「糖類」といった似たような言葉もあり、混乱しやすいポイントです。

今回は、炭水化物を分解して「糖質」「糖類」「食物繊維」の違いをわかりやすく整理してみましょう。

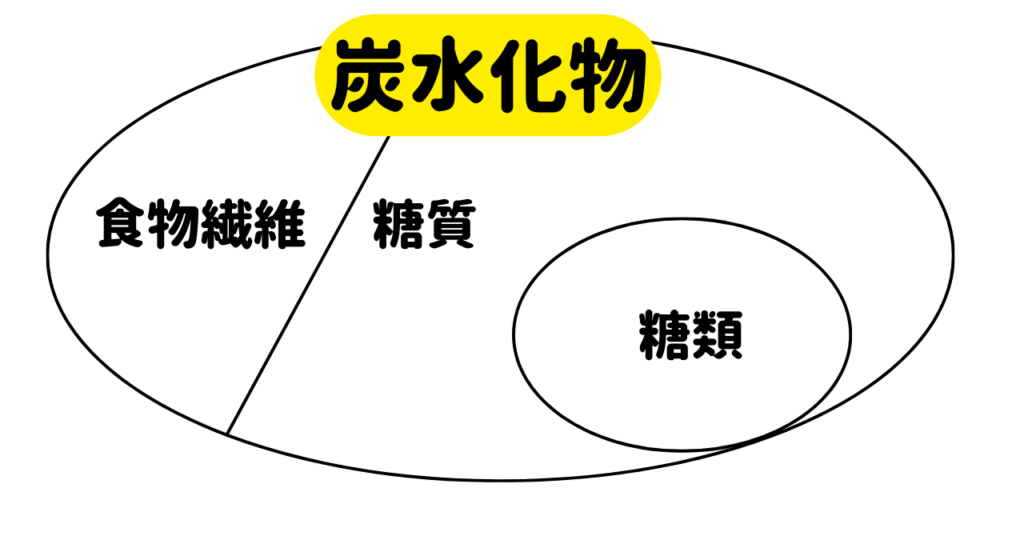

炭水化物とは?

炭水化物は三大栄養素のひとつで、糖質と食物繊維の総称です。

ごはん、パン、麺類、果物など、私たちの食生活の中心を占めています。

体を動かす大事なエネルギー源ですが、取りすぎれば体脂肪として蓄えられてしまうため、「質」と「量」のバランスが大切です。

糖質とは?

炭水化物の中で、消化・吸収されてエネルギーになる部分が糖質です。

代表的な食品は、ごはんやパン、麺類、砂糖、果物など。

糖質は体内でブドウ糖に分解され、脳や筋肉の主要なエネルギー源として利用されます。特に脳はブドウ糖をほとんど唯一の燃料にしているため、糖質は私たちの生活に欠かせません。

糖類とは?

糖類は、糖質の中のさらに一部を指す言葉です。

具体的には、

- 単糖類(ブドウ糖・果糖など)

- 二糖類(砂糖=ショ糖、乳糖など)

がこれにあたります。

甘みが強く、素早くエネルギーになるのが特徴です。

ただし、食品表示で「糖類ゼロ」と書かれていても、でんぷんなどの糖質は含まれている場合があります。この点は誤解しやすいので注意しましょう。

食物繊維とは?

炭水化物の一種ですが、人の消化酵素では分解されない成分です。

そのためエネルギーにはなりませんが、体にとって重要な役割を持っています。

- 水溶性食物繊維:血糖値の急上昇を抑える、コレステロール低下に役立つ

- 不溶性食物繊維:腸のぜん動運動を促し、便通改善に効果的

穀物、豆類、野菜、きのこ、海藻などに多く含まれ、腸内環境を整える「第六の栄養素」とも呼ばれるほどです。

まとめ

- 炭水化物=糖質+食物繊維

- 糖質の一部が「糖類」

- 食物繊維は消化されないが健康に欠かせない

つまり「糖質=悪者」ではなく、どんな種類を、どんな食べ方で摂るかが大切です。

白米だけでなく雑穀を混ぜたり、食物繊維が豊富な野菜や豆類を組み合わせることで、血糖値のコントロールや満腹感アップにもつながります。

正しく知って、賢く炭水化物を取り入れていきましょう!

栄養相談のご依頼、その他ご質問はLINEまでお気軽に